情報システム部門の煩わしい業務を効率化

ITサービスの運用を変革します。[お問合せ]

情報システム部門の煩わしい業務を効率化

ITサービスの運用を変革します。[お問合せ]

ブロードバンド化、クラウド化により、共通のITインフラを各種の情報システムが利用するようになりました。

共通のインフラを利用しているため、故障でない通常の利用の場合でも、他のサービスに影響を及ぼすことがあります。

ITインフラのトラヒックは刻々と変化しています、ITサービスが問題なく提供できるためには、突発的なトラヒックを見える化し、その都度対処していく必要があります。

本ページでは、「突発トラヒック見える化サービス」について説明します。

突発的なトラヒックの見える化により、対処方法(運用、構成変更、機能追加等)の基礎データを入手することが可能となります。

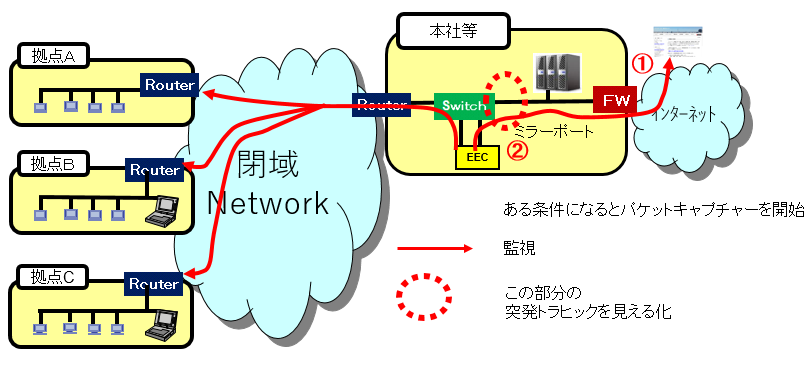

1.システム構成

本サービスを提供するにあたり、必要な構成を記述します。

【前提条件】

・ 突発トラヒックを測定したい機器に、ミラーポートが設定されていること

・ EEC(End to End Checker)がLANに接続され、機器への監視ができること

2.突発トラヒック発生時のパケットキャプチャ手順

(1) 通常のEECの監視で、機器を監視

(2) 突発トラヒックが発生を知りたい機器の監視で遅延が発生。 ①

・予め設定した、遅延閾値を決めておく。(遅延とする値:例 500ms,遅延回数:例 3回等)

(3) EECは、パケットキャプチャーを自動で起動します。 ②

(4) 指定パケット数の取得が終われば、自動的にパケットキャプチャーが終了します。

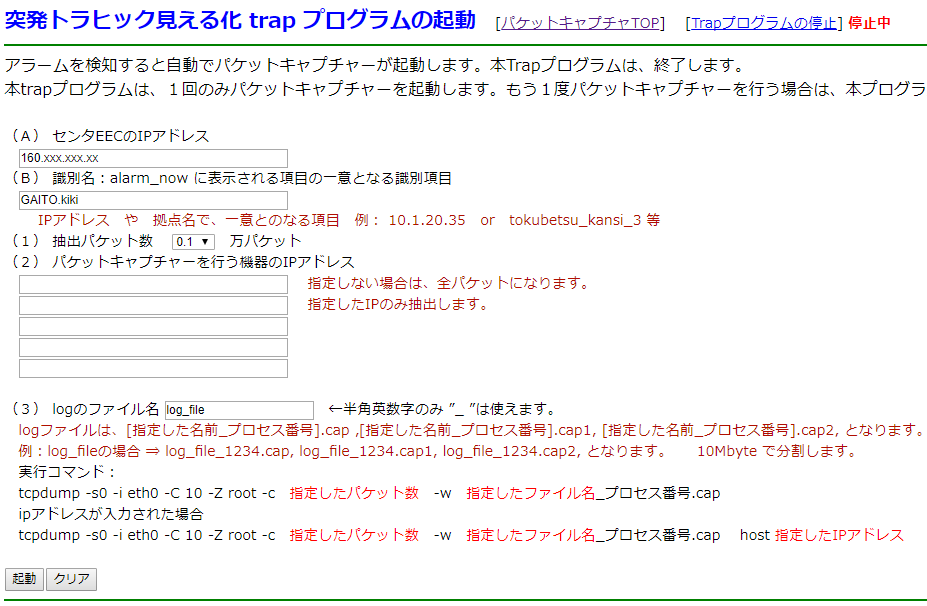

3.trap プログラムの起動 画面

trap プログラムを起動を行う画面を次に示します。

4.調査結果例

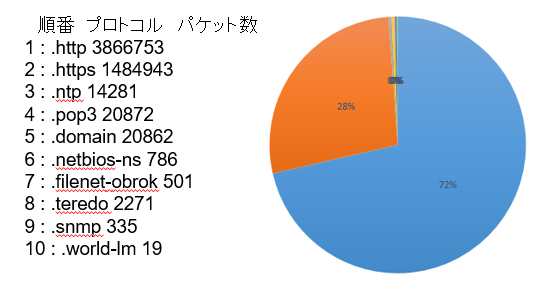

(1) プロトコル毎の分布

入手したデータのプロトコル毎の分布の例を次に示します。

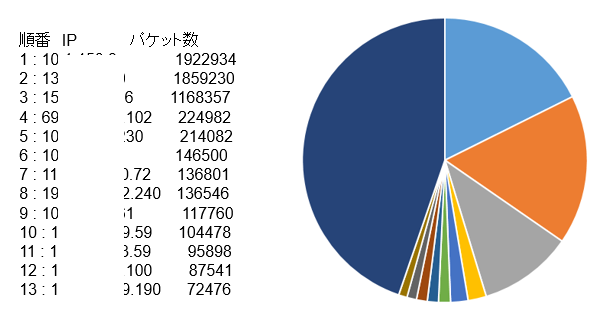

(2) パケット数の多いIP一覧

入手したデータのパケット数の多いIP一覧を次に示します。

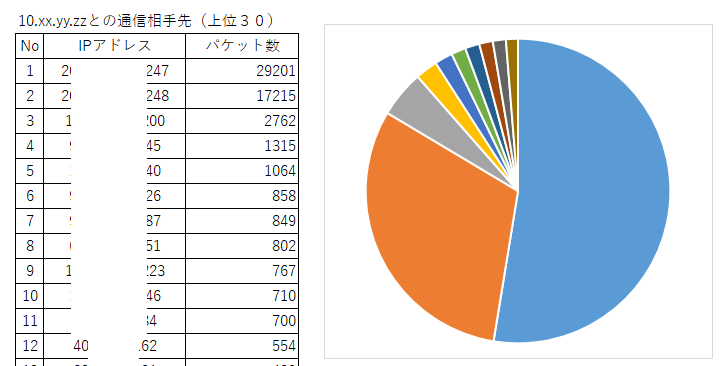

(3) ある特定のIPと通信パケット数の多いIP一覧

入手したデータのパケット数の多いIP一覧を次に示します。

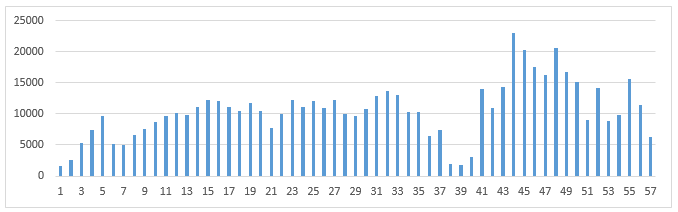

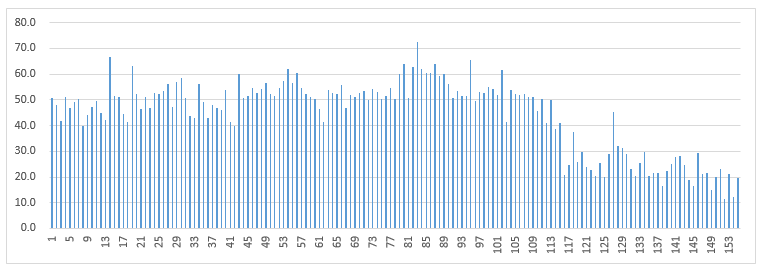

(4) ある特定サーバで利用しているポート数を時系列で示します。

あるサーバでは、一端末あたり、多数(30~)のセッションが張られます。

セッション数が極端に多くなっていないかを見える化することが可能です。

次に示すのは、あるサーバが利用しているポート数を時系で表示しています。

パケットキャプチャーは、10Mbyte毎に分割して蓄積しています。X軸の数字は、そのパケットキャプチャーの1ファイル(10Mbyte)を示します。

この例では、44番目のファイル当たりから、使用ポート数が増えているのが分かります。

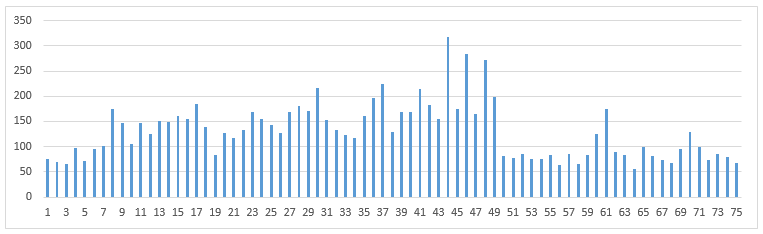

(5) ある特定サーバで接続している端末数を時系列で示します。

あるサーバでは、いくつの端末と接続しているかの情報を見える化することが可能です。

次に示すのは、あるサーバが接続している端末数を時系列で表示しています。

この例では、43~49番目当たりが、接続相手数が多かったのが分かります。

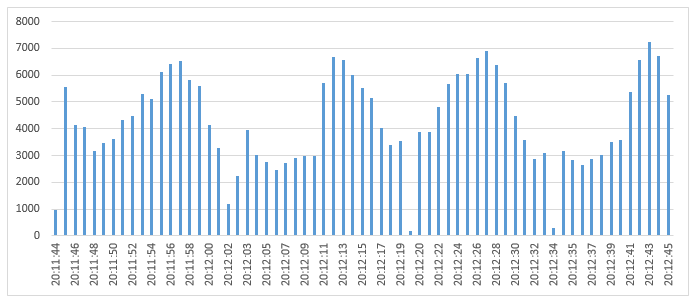

(6) 1秒毎のパケット数を示します。

突発的なトラヒックでは、分毎にまとまったデータより、1秒毎のミクロの情報も貴重です。

次に示すのは、1秒毎のパケット数を示します。

この例では、多いときには、1秒当たり、7,000パケット程度になっているのが分かります。

(7) 1秒単位のトラヒック量(使用帯域)を示すことが可能です。

1分毎のトラヒック、3分毎のトラヒックレポートはありますが、もっと短い単位で調べたい場合があります。

トラヒックが多い場合には、数秒で、パケットキャプチャーの10Mbyteを利用していしまいます。

10Mbyteを何秒で処理したかを計算することにより、1秒毎のトラヒックを見える化することが可能です。

次に示すのは、1秒ごとの、送受信の合計のトラヒック量を示します。(単位:Mbps)

この例では、117番目ぐらいから、トラヒックが下がってきたことが分かります。

従来、このような調査は、何度も技術者が現場にてパケットキャプチャーを行っていました。

調査を行った日には、突発トラヒックが生じなかった例もあり、稼働が無駄になることがありました。

本、「突発トラヒック見える化」サービスを利用することにより、問題解決の迅速化、及び、無駄な稼働の発生を減らすことが可能となりました。

5.連続してパケットの取得の機能を追加

(1) 機能追加の背景

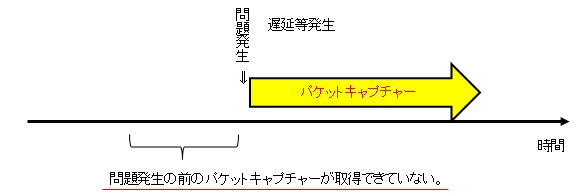

「突発トラヒック見える化」の機能は、問題が発生(遅延等)してからパケットキャプチャーを実施します。

【現状の問題点】

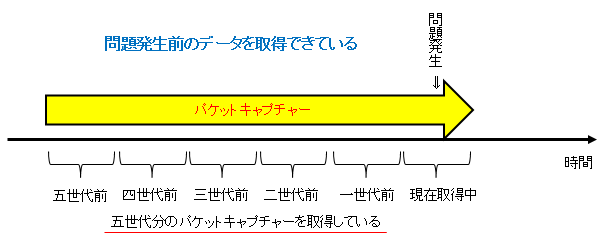

今の機能では、問題が発生した時点、またはその前の状態のパケットキャプチャーのデータがありません。

問題が発生する前のパケットキャプチャーの状況も問題解決には重要な情報となります。

(2) 新機能の内容

新機能は、指定したパケットキャプチャー数(例500万パケット)を連続して取得し、そのデータを五世代分、蓄積します。

蓄積データは、サイクリックに蓄積を行いますので、

・現在の取得中のデータファイル

・一世代前~五世代前のデータファイル

を蓄積し続けます。

【改善した点】

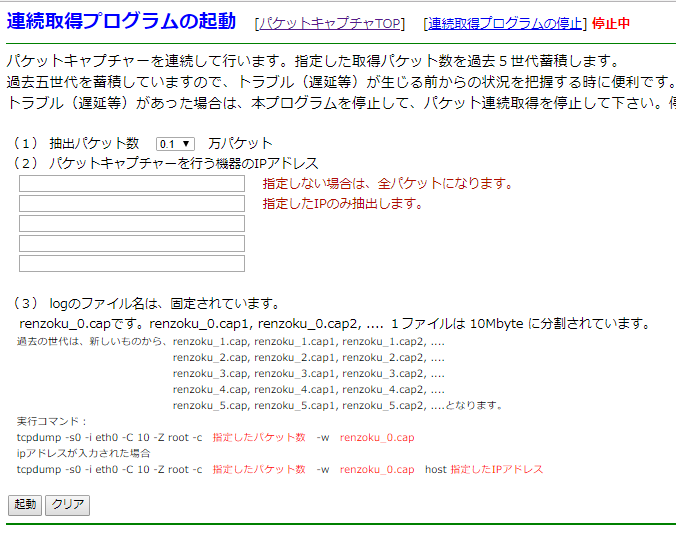

(3) 新機能の起動ページ

次に示すのは、「連続してパケットの取得機能」プログラムの起動ページです。

この機能を利用して、パケットキャプチャーを連続して行うことにより問題が発生した時のデータを入手することが可能になります。