NWインフラに関する問題点、課題の迅速な発見手順を確立

[1] ITシステム全体を網羅的に試験

[2] 被疑機器については、試験間隔を短くした試験の実施

[3] 短い間隔でのトラフィック調査

[4] トラブル時にパケットキャプチャーのsnap shot (データの保存)とそのデータの分析

[5] パケットキャプチャーのバリエーション

[6] まとめ

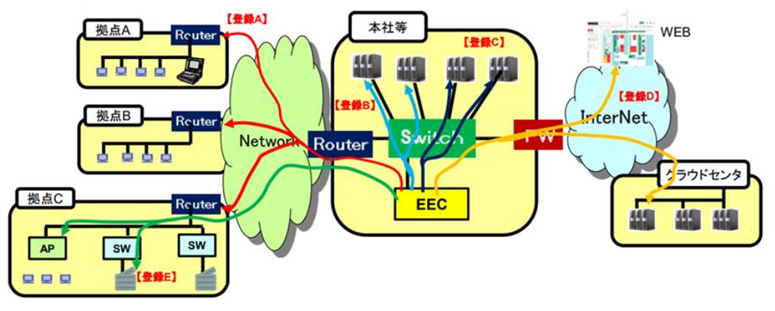

1.ITシステム全体を網羅的に試験

ITシステム全体を網羅的に試験を行います。 約1分に1回の試験で、良し悪しが分かります。

多くの機器の監視により、共通部分のトラブル、単体の機器のトラブルかの切り分けが可能となります。

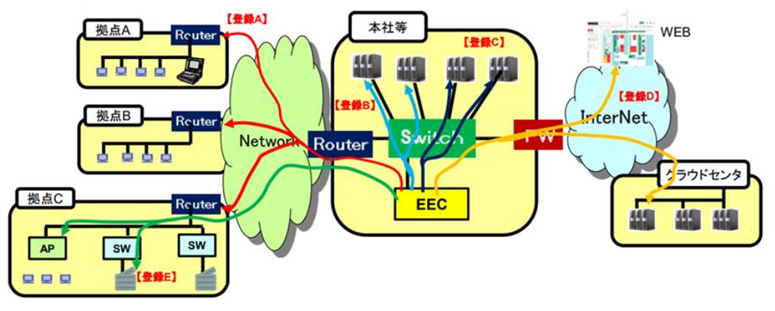

EEC(End to End Checker)は、通常HUB拠点(サーバがあるDCやFWを配置しているようなロケーション)に設置します。

必要により、拠点に設置する場合もあります。

登録グループ例

登録Aグループ

システム全体を鳥瞰図的に把握するため、拠点のRouterを登録します。(ping試験)

遅延値で違いがある場合は、別グループに登録します。 例:国内、国外 等

登録Bグループ

クローズド網にあるサーバのWEBサーバに対して、 http or https 試験を行います。

登録Cグループ

クローズド網にあるWEBサーバ以外のサーバに対して、port 試験を行います。

登録Dグループ

FWを超えたサイト(InterNet上)のWEBサーバ、及びクラウドのWEBサーバに対して、http or https試験を行います。

登録Eグループ

敷地が広い工場のSwitch 及び、Wifiを利用している

2.被疑機器については、試験間隔を短くした試験の実施

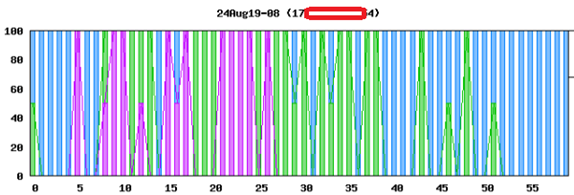

次に示しますのは、ある機器について、約1分間に1回 ping試験を行った例です。

あるお客様の例

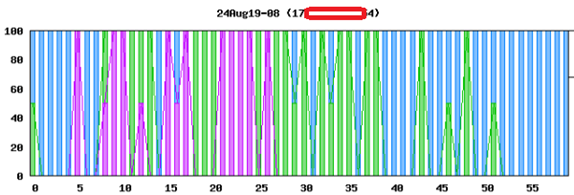

2024/08/19(月) 08時台 約1分に1回の試験

1分間に1回程度の試験では、該当の分の試験が遅いと、100%遅いの表示になります。

【グラフの解説】

上のグラフは、08時台に、約1分に1回試験を行った結果のグラフです。

横軸は、0分 ~ 59分を示します。

22分台は、遅かったので、紫色となっています。

27分台は、少し遅かったので、緑色となっています。

40分台は、普通だったので、青色となっています。

グラフは、100%表示になっていますので、約1分に1回の試験では、0% か 100% と 粗いグラフになります。

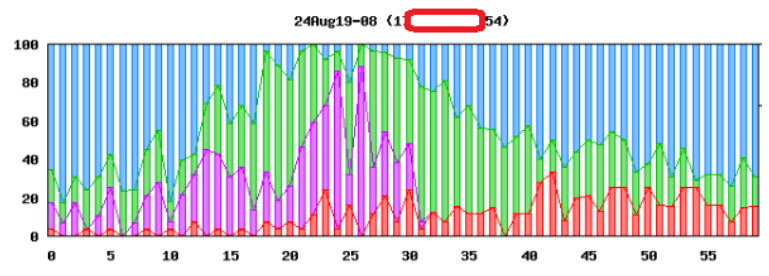

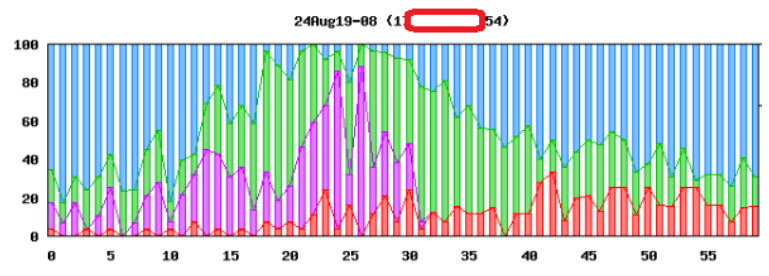

2024/08/19(月) 08時台 試験間隔を短くした場合

試験間隔を短くすると遅延の細かい分単位の識別が可能です。

この例では、1分間に1回の試験では分からなかった timeout の状況も明らかになっています。

【グラフの解説】

上のグラフは、上述の約1分に1回の試験を行った同じ時間に、短い間隔で試験を行った結果のグラフです。

横軸は、0分 ~ 59分を示します。

23分ごろは、約20%が、赤のtimeout、約60%が、紫の遅い、約18%が、緑の少し遅い、約2%が、青の普通となっています。

試験間隔を短くすることにより、利用者の体感に近い状況を把握することが可能です。

※短い試験を行っても、通常の機器は、多い時で、1秒間に、3万パケット程度の処理を行っていますので、数秒に1回のping試験の影響はほとんどありません。

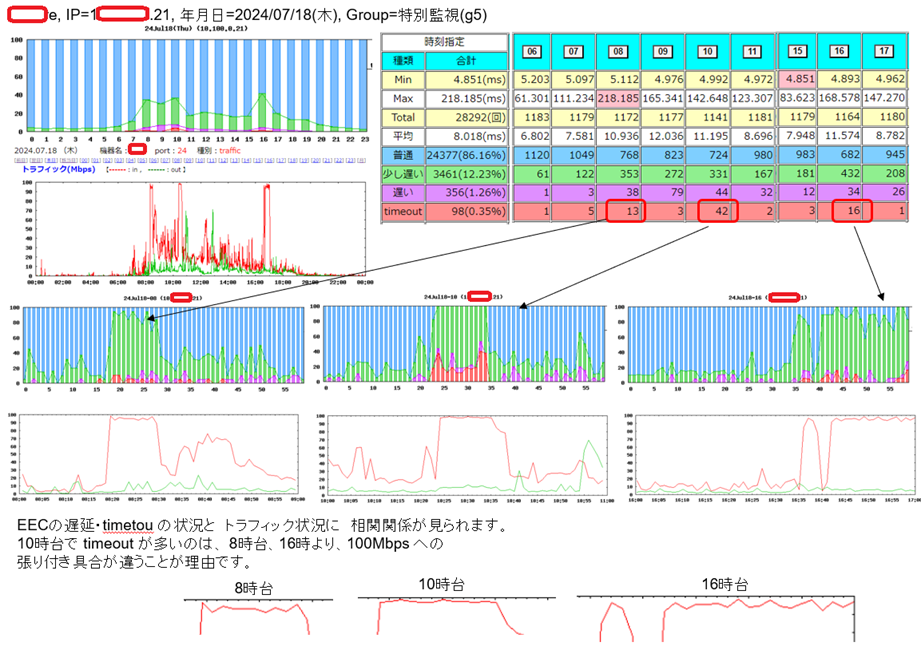

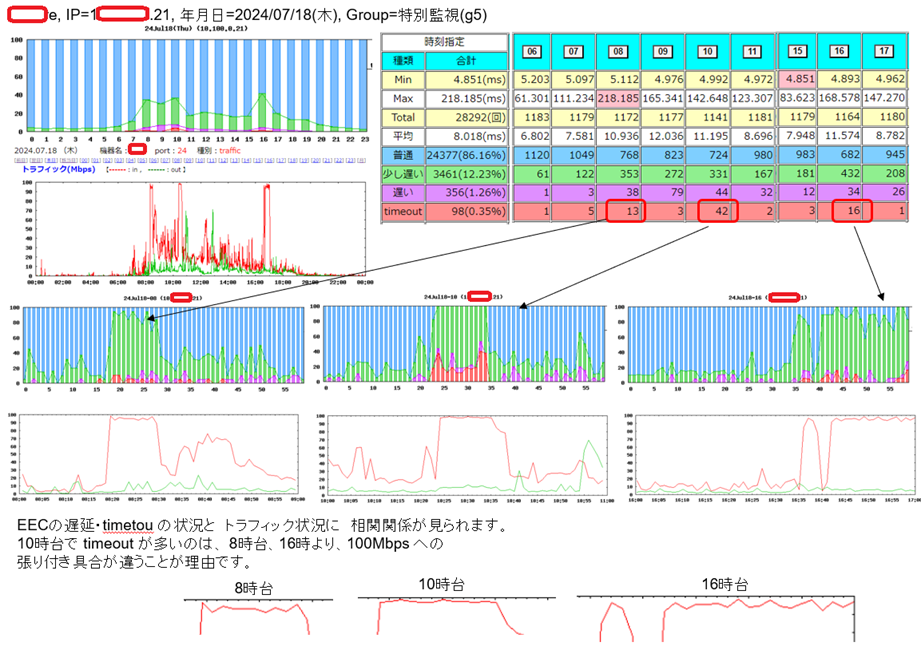

試験間隔を短くして分かること (データは、100Mbps のギャランティー回線を利用されている例です)

以下に示すのは、あるお客様のEECの試験結果、トラフィック状況を示した例です。

・エンドユーザ様の使い勝手の体感を把握することができます。

・回線の逼迫状況明確になります。

【グラフの解説】

トラフィックのグラフを見ると 8時、10時、16時に 100Mbps 近くの in のトラフィックがあることが分かります。

この時間帯のEECの試験結果を見ると、

10時台は、赤の timeout の割合が多くなっています。8時台、16時台の timeout はそれ程多くないため、

エンドユーザ様の使い勝手は、10時台は非常に悪かったことが分かります。

※一番下の、トラフィックの拡大を見ると、10時台は張り付き、8時台、16時台は、張り付きが弱いのが分かります。

このように、EECの試験結果を見るだけでも、回線の逼迫状況も把握することができます。

3.短い間隔でのトラフィック調査

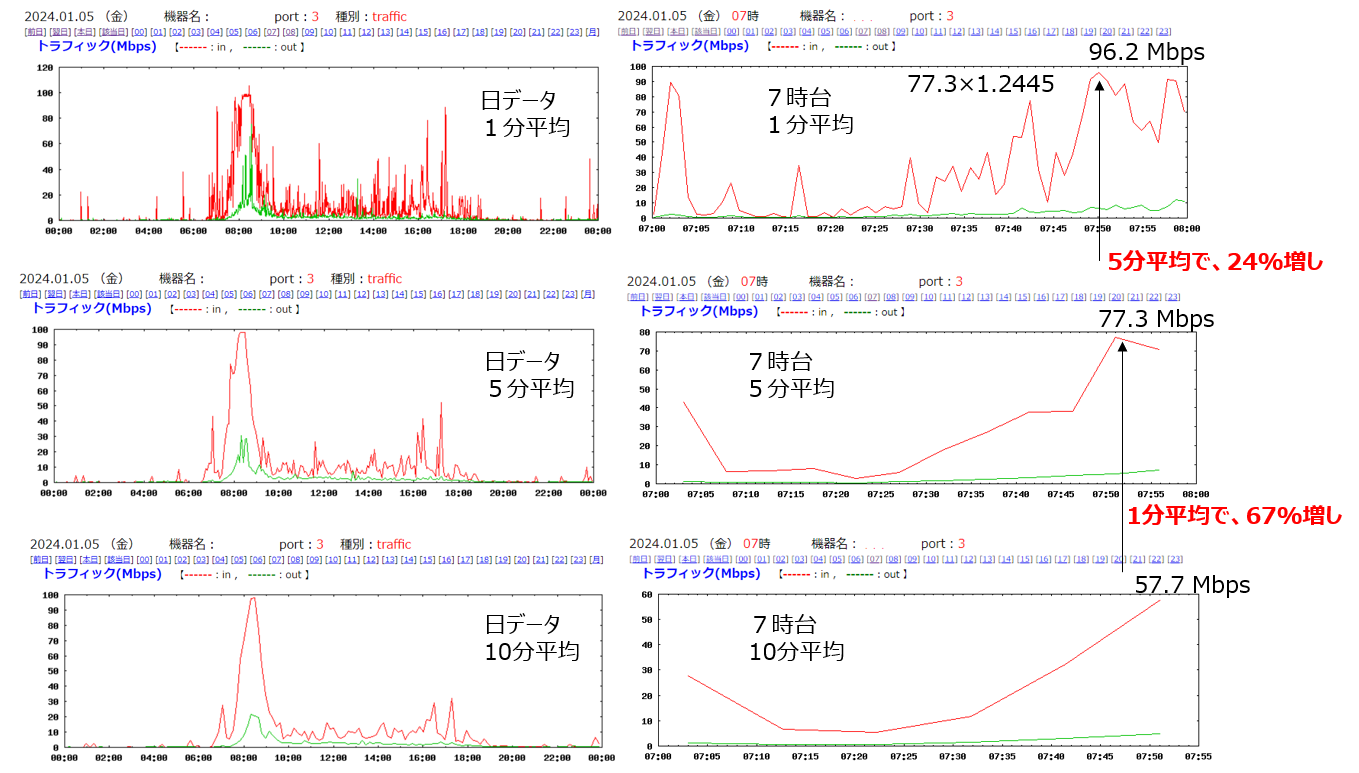

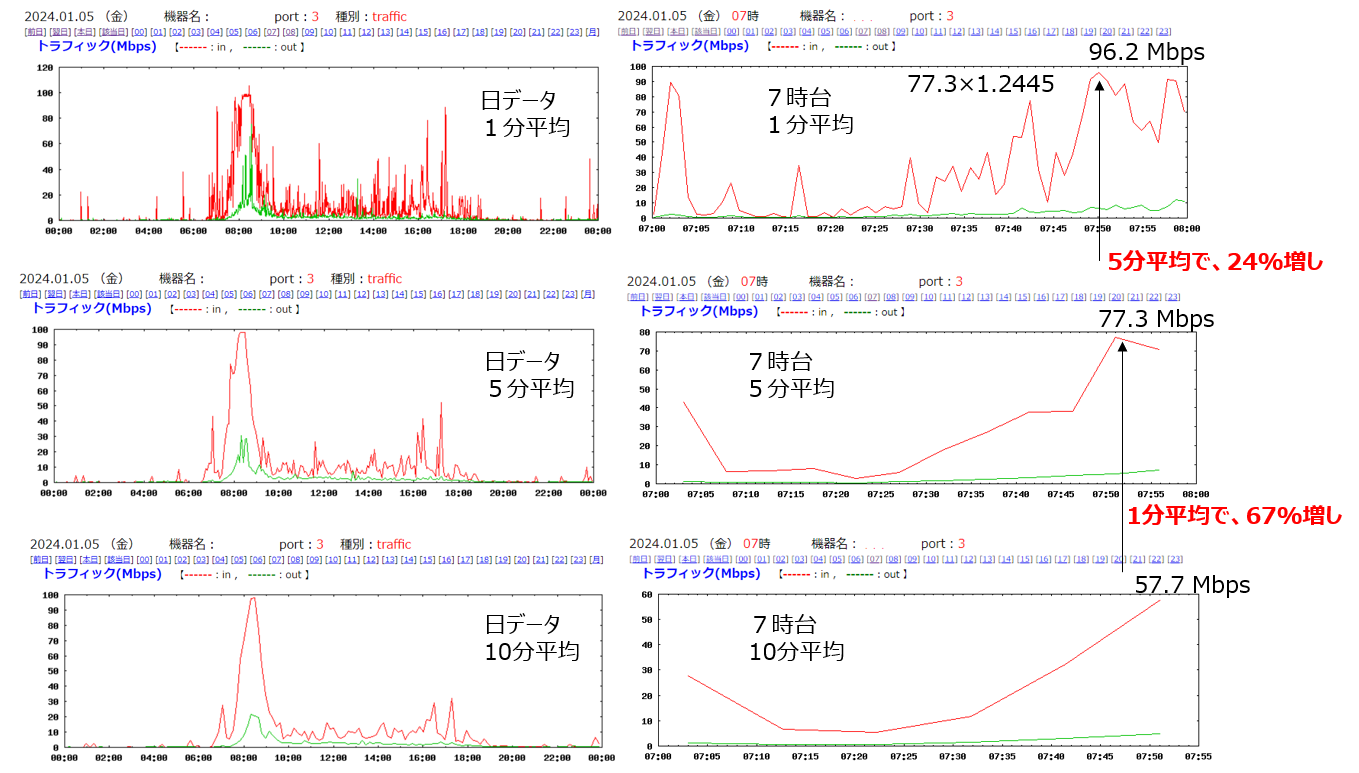

5分平均、10分平均のトラフィックデータでは、実態を把握できない場合があります。

EECでは、試験間隔(平均)を自由に設定できますので、1分平均のトラフィックデータや、30秒平均のトラフィックデータも取得が可能です。

以下に示すのは、あるお客様のトラフィックデータを示します。

【グラフの解説】

左側のグラフは、日のトラフィックデータです。右側のグラフは、7時台のトラフィックデータです。

上から、1分平均、5分平均、10分平均のグラフです。

左側の日のデータは、どの平均でも同じようなグラフの形となっています。

右側の7時台のデータを見ると、かなり違いがあります。

10分平均の 7時台のMaxは、57.7Mbps と 100Mbps よりかなり少なくなっていますので、このデータを見ただけでは、回線帯域に余裕があると間違った判断をする可能性があります。

1分平均のデータでは、Max 96.2Mbps であり、かなり 100Mbps に近づいています。

WEB会議では、短時間のトラフィック集中でも、通話の途切れになる可能性があるので注意が必要です。

ITSCでは、エンドユーザ様の体感を把握するため、5分、10分の平均でなく、1分平均のデータの取得を推奨しています。

4.トラブル時にパケットキャプチャーのsnap shot (データの保存)とそのデータの分析

EEC(End to End Cheker)では、パケットキャプチャーを取れる設定*をして頂ければ、パケットキャプチャーを連続して取得することをお勧めしています。

*パケットキャプチャーのデータを取得するには、お客様機器において、ミラーポートの設定が必要です。Switch or Router のお客様装置に 数行の cofig を追加することにより実現可能です。

週明けの月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)にトラフィックが増加することが多いため、EECでは、Default で、この日に snap shot(パケットキャプチャーのデータの保管)を実施し、packet推移のグラフを作成することにしています(自動化処理)。

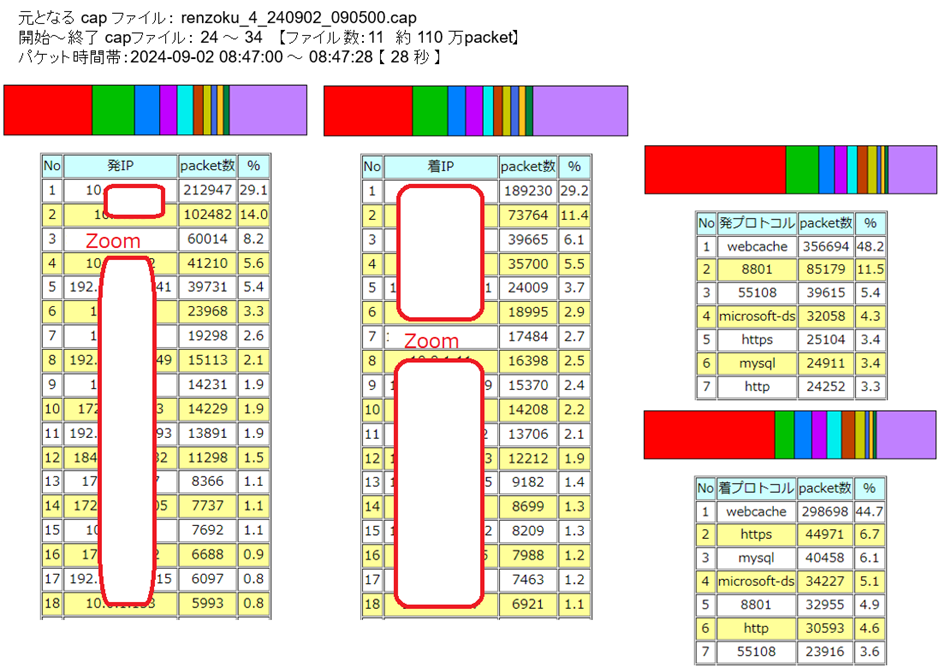

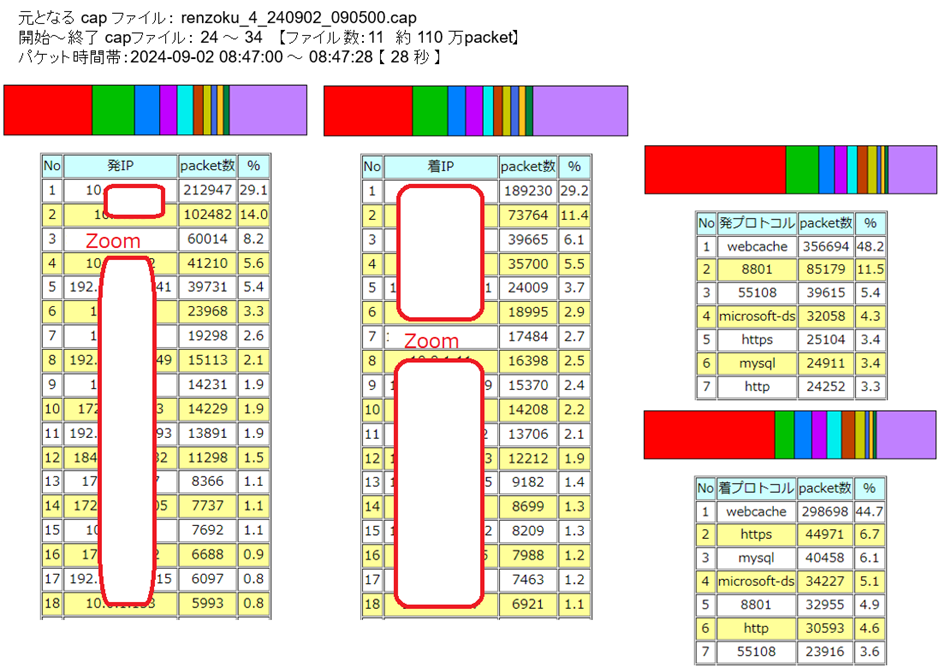

以下の例は、あるお客様の 2024.9.2(火)の packet推移のグラフです。

連続取得している過去のパケットデータ 5世代+0世代(現在取得中)の全パケットデータについて、パケット数の多い TOP 10 の機器について、パケット数の推移のグラフを表示します。

発IP、着IPのどちらも表示が可能です。

パケットデータは、5世代+0世代(現在取得中)が保存されていますので、検索したい時間帯にフォーカスして分析することが可能です。

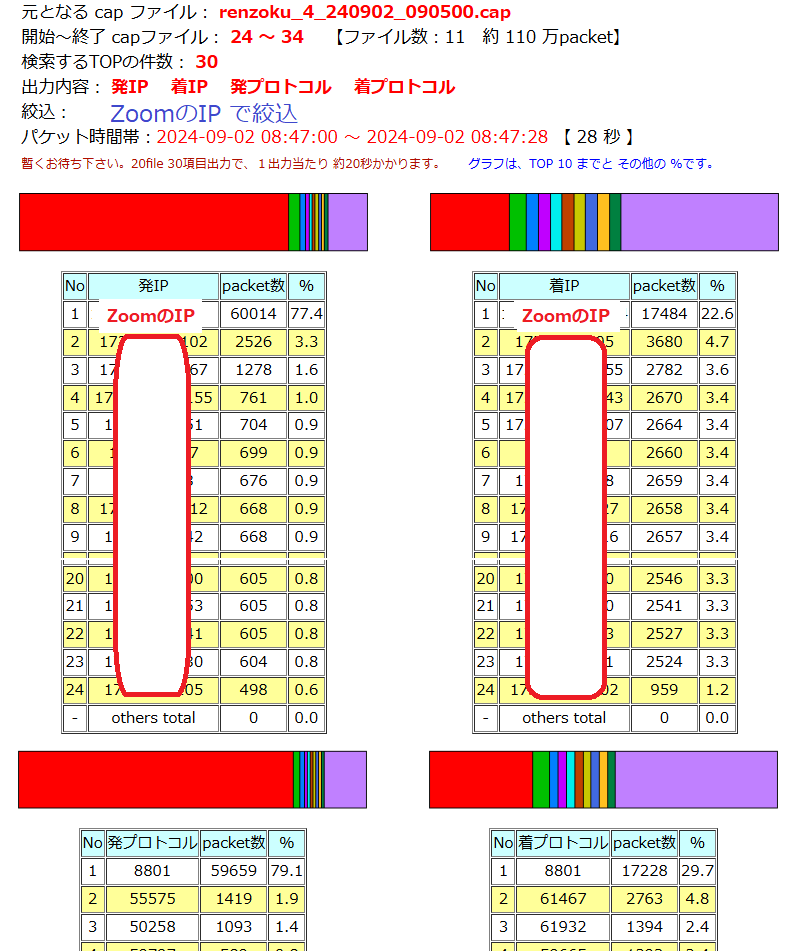

以下の表は、2024-09-02 08:47:00 ~ 08:47:28 【 28 秒 】 の詳細データです。

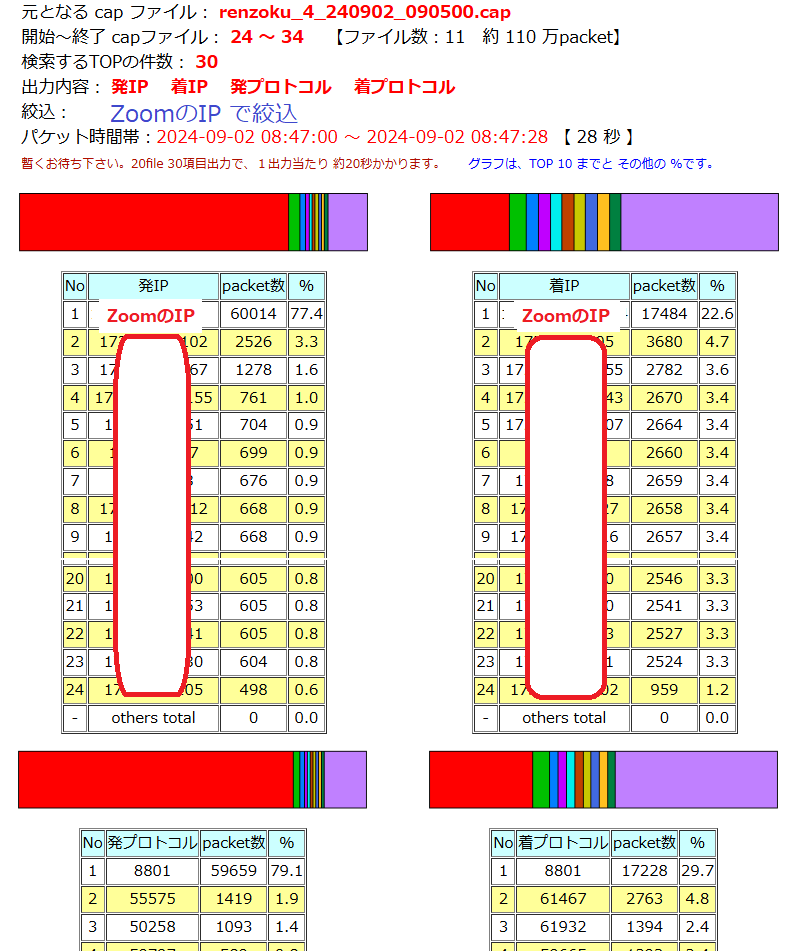

以下の表は、更に、Zoomの機器で絞り込んだ詳細データです。

この時間帯は、23名の方が、Zoomを利用されていることが分かります。

5.パケットキャプチャーのバリエーション

トラブルの原因究明に有効な手段として、パケットキャプチャーがあります。

パケットキャプチャーは、事前にRouterや、Switchにて、ミラーポートの設定が必要です。

ミラーポートの設定後、パケットキャプチャーができる環境が整ったことになります。

【通常のパケットキャプチャーの取得手順】

① 技術者による事前準備

お客様の環境に合わせて機器の設置の準備が必要です。

パケットキャプチャーを実施する時間、取得するパケット量を決める必要があります。

② 現場における機器の設置

技術者による設置が必要です。パケットキャプチャーが取得できているかの確認が必要です。

③ 調査の実施

④ 現地のおけるデータの回収

技術者が現地に赴き、データが取得できているかの確認が必要です。

取得しているデータのコピー。

パケットキャプチャーデータ量は膨大ですので、データのコピーが現実的でない場合があります。

その場合は、取得したデータが保存されている機器自体を回収します。

⑤ 取得したデータの分析

①~④を実施した後に、ようやく、⑤の分析ができることになります。

この方法が一般的ですが、調査までにかなりの日数と、どうしても技術者による、設置・データ取得の確認が必要となり、コストがかさむことになります。

【ITSCで行っている手法】

◇ 工夫その1:分析までの時間の短縮

現地に設置する調査機(EEC:End to End Checker)とITSCのリモートセンタ間のセキュアなRemoteコラボレーション機能を実現しています。

通常、調査機は、お客様の閉域網内に設置しますので、外部のセンターから、現地設置の機器に loginをすることができません。

ITSCでは、httpsのプロトコルのみを用いて閉域網内に設置した機器とのコラボレーションを実現しています。

Remoteコラボレーション機能により、上記の通常手順の ②~④ を 省略することが可能となりました。

◇ 工夫その2:トラブル時のデータの適格の取得

パケットキャプチャーデータは、膨大なため、トラブルがあった時間帯のデータを取得するには工夫が必要です。

EEC(End to End Checker) では、データの取得方法を選択することが可能です。

(a) 時間を指定して、パケットキャプチャーの取得を開始する。

(b) EECでは、遅延監視も行うことができますので、遅延が発生した時にパケットキャプチャーの取得を開始する。

(c) お客様が必要と感じた時にWEBブラウザ上(EECにアクセス)で、ボタンを押すことにより、パケットキャプチャーの取得を開始する。

(d) snap shot(パケットキャプチャーの過去のデータを保存)を利用する方法

連続してパケットの取得を行い、過去のデータを5世代常に保管しておき、トラブルが発生した時、

snap shot(パケットキャプチャーの過去のデータを保存)を実施します。

参考ページ:連続してパケットの取得の機能を追加 ←をクリックすると別タグのページが開きます。

(d) の方法は、大変有効で、トラブルの原因究明に大変役立つ機能となっています。

6.まとめ

2003年から開始した、NWシステムの見える化の業務の知見から、トラブルの原因や潜在故障の発見のための、

『NWインフラに関する問題点の迅速な発見手順』を確立しました。

[1] ITシステム全体を網羅的に試験

[2] 被疑機器については、試験間隔を短くした試験の実施

[3] 短い間隔でのトラフィック調査

[4] トラブル時にパケットキャプチャーのsnap shot (データの保存)とそのデータの分析

を実施し、

・EECの試験結果

・トラフィックデータ

・packet推移のグラフ

を分析することにより、トラブルの原因を明確にしていきます。

更に、トラブル時に、snap shot(パケットキャプチャーのデータのcopy)を取ることにより、トラブル発生時のパケット状況を調査することが可能です。

パケットキャプチャーデータは、膨大であり(何十Gbyteにもなる)、トラブル発生時のデータの保存には課題がありました。

EECでは、パケットキャプチャーデータを常に保存(5世代+0世代[その時点の最新packet])し、トラブル時にパケットデータをcopyすることにより、トラブル時のデータの保存が可能となりました。

よくあるケースとして、トラブルの時に データが残っておらず、状況把握ができないケースがあります。

トラブルの報告ができず、復旧にも時間を要す場合があります。

情報システムのトラブルは、お客様の経営に大きな影響を及ぼします。

ITSCでは、トラブル時には、迅速に原因を究明し、日常は潜在トラブルの発見に努め、常にお客様のITインフラサービスの品質を向上させる仕組みの提供を続けて参ります。